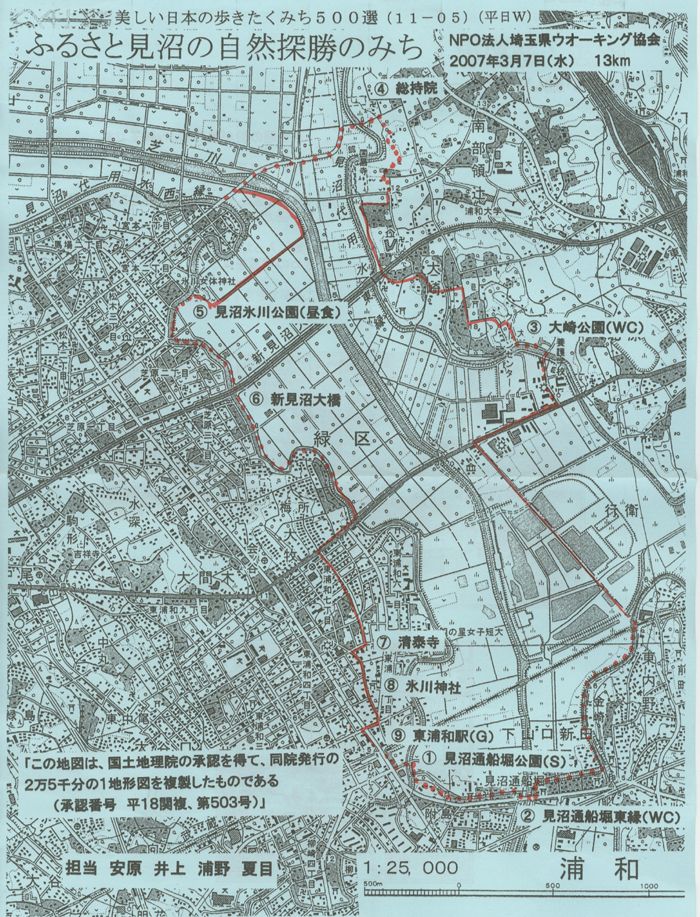

コース 東浦和駅ー見沼通船堀公園(スタート9:45)ー見沼通船堀東縁ー大崎公園ー見沼氷川公園 (昼食&表彰11:45-12:40)ー

−新見沼大橋ー氷川神社ー東浦和駅(13:15頃)

スタート地点の見沼通船堀公園では、日本テレビの撮影クルーがきており、出発式を撮影していた。放映は3/22 14:00-16:00

のどこかで入るとのことでした。

見沼通船堀は享保16年(1731)代用水路縁辺の村々から江戸へ、主に年貢米を輸送することを目的として、江戸市中を流れる

隅田川に注ぐ芝川とそれを挟むように東西の代用水路とを結ぶかたちで八丁堤の北側につくられたものです。

東縁路が約390m、西縁路が約654mありますが、代用水路と芝川との間に水位差が約3mもあったため、それぞれ関を設け、

水位を調節して船を上下させました。関と関の間が閘室となり、これが閘門(こうもん)式運河と呼ばれる理由です。

この閘門をもつことが見沼通船堀の大きな特長となっており、技術的にも高く評価されています。通船堀を通って江戸に

運ばれたものは、年貢米の他野菜、薪炭、酒、魚類、醤油、荒物などが運ばれました。

通船を行うのは、田に水を使わない時期で、初め秋の彼岸から春の彼岸まででしたが後に冬場の2ヶ月程と短くなりました。

通船は明治時代にも盛んに行われましたが、陸上交通の発達によってすたれ、大正時代の終わり頃大正時代の終わり頃には

行われなくなり、昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。パナマ運河(1914年開通)と同じ仕組みです。

(通船堀の掲示板から)には行われくな、昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。

隅田川に注ぐ芝川とそれを挟むように東西の代用水路とを結ぶかたちで八丁堤の北側につくられたものです。

東縁路が約390m、西縁路が約654mありますが、代用水路と芝川との間に水位差が約3mもあったため、それぞれ関を設け、

水位を調節して船を上下させました。関と関の間が閘室となり、これが閘門(こうもん)式運河と呼ばれる理由です。

この閘門をもつことが見沼通船堀の大きな特長となっており、技術的にも高く評価されています。通船堀を通って江戸に

運ばれたものは、年貢米の他野菜、薪炭、酒、魚類、醤油、荒物などが運ばれました。

通船を行うのは、田に水を使わない時期で、初め秋の彼岸から春の彼岸まででしたが後に冬場の2ヶ月程と短くなりました。

通船は明治時代にも盛んに行われましたが、陸上交通の発達によってすたれ、大正時代の終わり頃大正時代の終わり頃には

行われなくなり、昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。パナマ運河(1914年開通)と同じ仕組みです。

(通船堀の掲示板から)には行われくな、昭和6年の通船許可の期限切れとともに幕をおろしました。