HOME > ウオーキング > 第12回 東京国際スリーデーマーチ

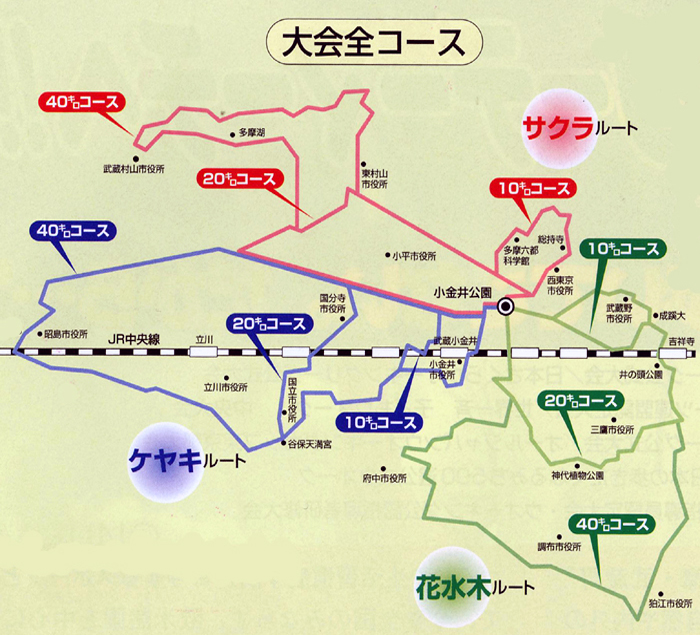

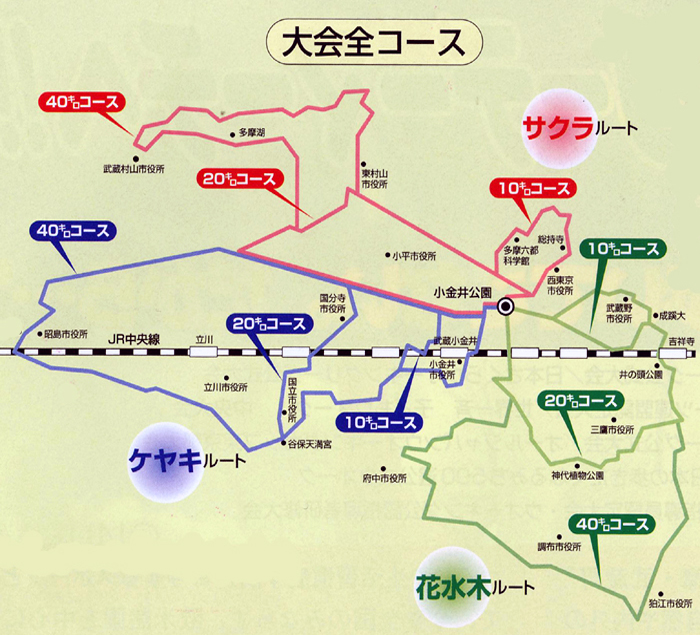

サクラルート 小金井公園から 多摩湖、玉川上水方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース

ケヤキルート 小金井公園から 国分寺、野川方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース

花水木ルート 小金井公園から 井の頭、多摩川方面を一周 40,km, 20km, 10km, 5km コース

スタート、ゴール会場の小金井公園 |

小金井公園 |

小金井公園「いこいの広場」で出発準備 |

小金井公園 ルート毎に整列 |

小金井公園中央ステージ |

小金井公園 いよいよサクラルートスタート |

サクラルートをスタートした。 |

|

|

|

途中の案内板。 |

|

|

|

ゴール、サクラルート |

小金井公園 |

小金井公園 |

小金井公園にて昼食後ちゅうしょj |

ゴールに続々到着 |